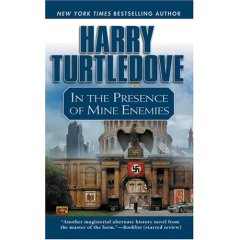

Parmi les uchronies, certains thèmes sont archi-rebattus, et In the Presence of Mine Enemies démarre sur le plus couru : les conséquences d’une victoire allemande pendant la Seconde Guerre Mondiale. Le point de divergence exact avec notre ligne temporelle est assez flou (ou il m’a échappé) ; cependant il est clair que les Américains ne sont pas entrés en guerre en 1941, et ont été eux-mêmes écrasés par les bombes atomiques et les missiles allemands des décennies après.

Le Grand Reich domine donc le monde de 2009 avec l’Italie et le Japon. L’Angleterre et les États-Unis sont occupés, il ne reste plus beaucoup de Russes, de Noirs, ni d’Arabes, et tous les Juifs ont été exterminés. Ou presque.

Le Grand Reich domine donc le monde de 2009 avec l’Italie et le Japon. L’Angleterre et les États-Unis sont occupés, il ne reste plus beaucoup de Russes, de Noirs, ni d’Arabes, et tous les Juifs ont été exterminés. Ou presque.

Le livre commence par une étrange cérémonie familiale dans la famille Gimpel. Le père, Heinrich, est analyste dans les bureaux de la Wehrmacht à Berlin ; elle, une Hausfrau très en phase avec le statut féminin sous le régime nazi. Mais ce soir-là, en présence d’amis intimes, leur fille aînée Alicia apprend qu’elle est juive !

Obligés de se présenter comme des Ariens totalement quelconques, de masquer tout ce qui ressemble à un signe d’appartenance, d’oublier un peu plus leur culture à chaque génération, les derniers Juifs du Reich risquent chaque jour leur vie et celle des leurs à chaque lapsus malheureux. Paradoxalement, ce sont les Nazis qui forcent ces Juifs à se dissimuler et à conspirer entre eux, pour leur survie.

La pauvre Alicia voit alors ses cours d’un œil nouveau et remet (intérieurement !) en question chaque dogme du nazisme triomphant.

Meurt alors le successeur de Hitler et Himmler, le troisième Führer, Haldweim (nom ouvertement inspiré de ce qu’aurait pu devenir Kurt Waldheim). Buckliger, son successeur, est un inconnu qui porte le costume-cravate au lieu de l’uniforme. Chacun de ses discours est un chef-d’œuvre de duplicité, réutilisant la rhétorique nazie pour forcer une réforme dans un sens plus efficace, mais aussi plus libéral, au grand dam des SS - et pour la prudente joie des derniers Juifs allemands.

Turtledove a ouvertement calqué l’évolution du Grand Reich sur celle de notre URSS à l’époque de la perestroïka : réformes venues d’en haut, assouplissement du carcan répressif, et tentative de reprise en main par les durs du régime. On croise même le symétrique d’Eltsine, et sans doute d’autres que je n’ai pas reconnus.

Je tique tout de même sur la plausibilité du parallèle : Gorbatchev tentait de redonner son dynamisme à un système en train de se faire dépasser par l’Occident, alors que le IIIè Reich de Buckliger semble prospère et capable de maintenir sa domination sur la planète. Bref, le côté économique est évacué. L’assouplissement du régime nazi se révèle à travers les conversations des personnages qui s’étonnent eux-même de leur hardiesse. Mais une telle évolution en quelques mois me semble un peu rapide après soixante ans de terreur.

Un autre défaut du livre réside dans le flou du point de divergence et de la manière dont le Reich a par la suite dominé le monde. Dommage, l’enchaînement des événements après la divergence représente un des attraits d’une uchronie. Les nombreux détails sur l’état de ce monde sont par contre un petit délice. Il existe un site dédié au livre qui le décrit en détail (plus la peine de lire le livre ensuite...).

L’essentiel de l’histoire gravite autour des Gimpel et de leurs proches, de simple rouages du Reich, dont l’obsession est de ne jamais attirer l’attention sur eux. Hélas pour Heinrich, cette attention lui tombera dessus de plusieurs manières inattendues.

Malheureusement, il ne semble pas y avoir de traduction en français.

PS de 2014 : Dans le même genre d’univers où les nazis ont vaincu, j’ai également chroniqué le polar Fatherland de Robert Harris.

Derniers commentaires